極地是我國戰略新疆域�。我國“十四五”規劃部署了“參與北極務實合作,建設冰上絲綢之路”���、“極地立體觀監測平臺和重型破冰船研制”和“雪龍探極二期建設”等一系列重大科研項目。在我國南極科考中�����,為科考站進行物資補給是一項重要工作。由于考察站前水深和冰情的限制���,科考物資先從船上卸放在冰面上�����,然后再用直升機和雪地車運輸��。如何確保科考物資的冰上卸貨安全��,一直是困擾我國極地工作者的關鍵問題��。近日�����,我校建設工程學部海岸和近海工程國家重點實驗室在南極海冰力學研究上取得重要進展,研究成果揭示了普里茲灣固定冰的力學性質�,建立了基于孔隙率的海冰關鍵力學參數預報和冰層承載力設計方法���,為保障我國南極中山站冰上卸貨安全提供科學支撐����。

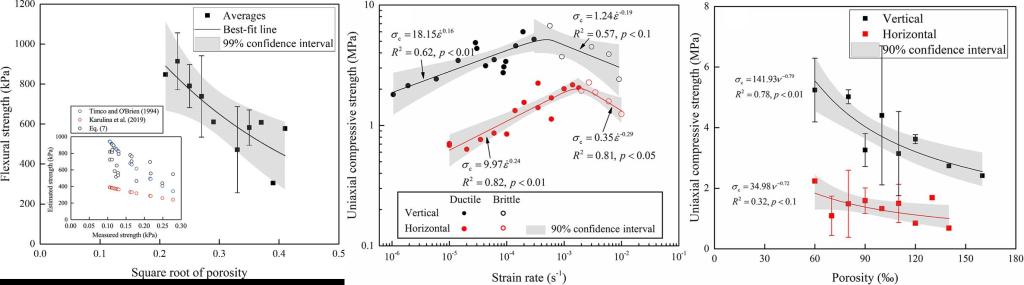

該研究是“雪龍2”號破冰試驗的后續工作����。2019年王慶凱副教授代表我校參加我國首艘自建極地科考破冰船“雪龍2”號的南極首航破冰試驗,在普里茲灣固定冰層上提取出大型完整冰坯�����。該冰坯經低溫保存運回我校海岸和近海工程國家重點實驗室�,隨后開展了歷時半年的海冰物理和力學性質試驗。研究結果給出了普里茲灣不同晶體類型冰的壓縮強度�、彎曲強度和彈性模量的變化范圍��。針對鹵水體積分數無法準確評價海冰力學性質的問題,選擇更為全面的海冰物理性質指標—孔隙率�,定量給出了彎曲強度�、彈性模量和壓縮強度隨孔隙率的變化規律����。

圖1普里茲灣固定冰力學性質

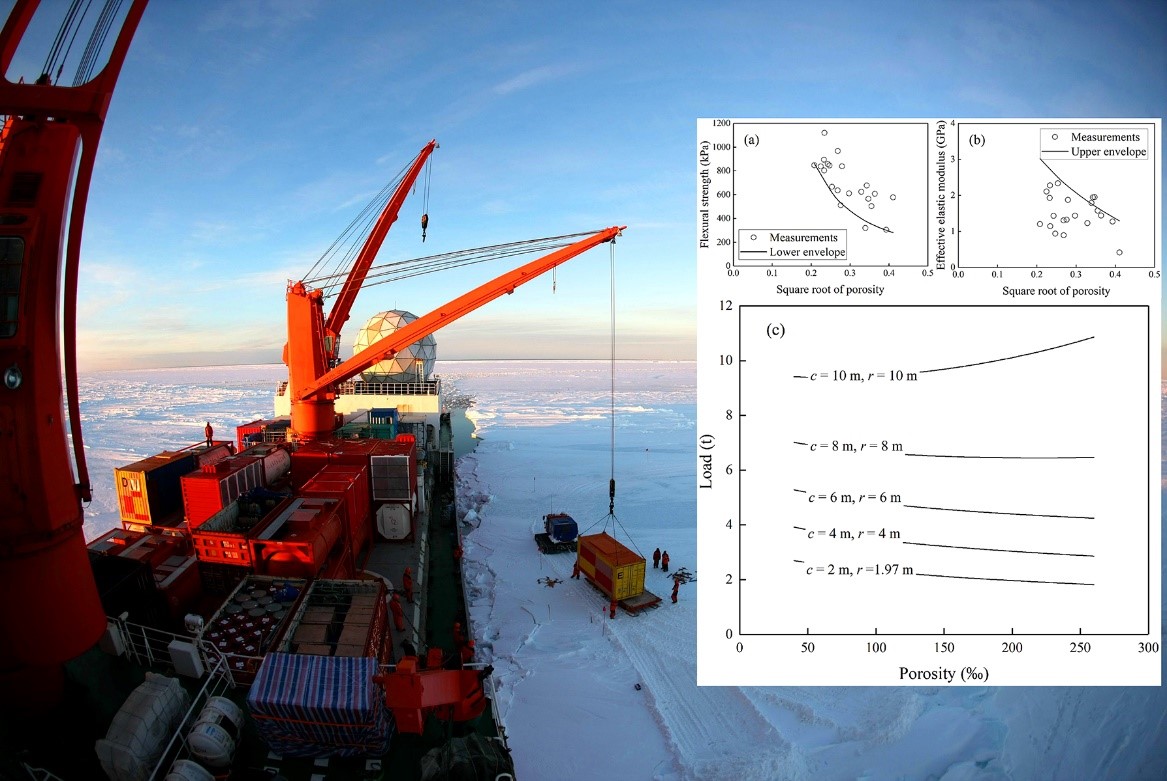

冰層承載力是決定冰面能承受多少物資的關鍵參數�����,由海冰彎曲強度和彈性模量計算確定����。冰上卸貨����,屬于以海冰為依托的工程范疇;為保證安全,需要考慮冰層承載力的下限��。在極地惡劣環境下�����,相比測試海冰物理性質��,現場海冰力學試驗總是費時費力。為此,基于試驗結果,本研究以孔隙率確定海冰彎曲強度下限和彈性模量上限�����,進而確定冰層承載力的設計值�。這一方法利用較易測量的海冰物理參數,快速評估普里茲灣固定冰承載力設計值,支撐我國南極科考中山站冰上卸貨的安全保障���。

圖2以孔隙率評估普里茲灣固定冰力承載力設計值

研究成果以“Flexural and compressive strength of the landfast sea ice in the Prydz Bay, East Antarctic”為題發表在地球科學領域頂級期刊《The Cryosphere》上(https://doi.org/10.5194/tc-16-1941-2022)。文章第一作者為王慶凱副教授����,通訊作者為李志軍教授�。該研究工作得到國家自然科學基金(52192692��、41906198���、41922045)�、中央高?;究蒲袠I務費(DUT21RC3086)和遼寧省興遼英才項目(XLYC2007033、XLYC1908027)支持。

除極地海冰工程研究外�,李志軍教授團隊同時關注冰物理與生態的關系��。在國家重點研發計劃(2019YFE0197600)等項目的支持下,團隊關于烏梁素海湖湖冰生消和能量收支的研究近期也以“Sunlight penetration dominates the thermal regime and energetics of a shallow ice-covered lake in arid climate”發表在《The Cryosphere》上(https://doi.org/10.5194/tc-16-1793-2022)。李志軍教授是該文章的通訊作者�。