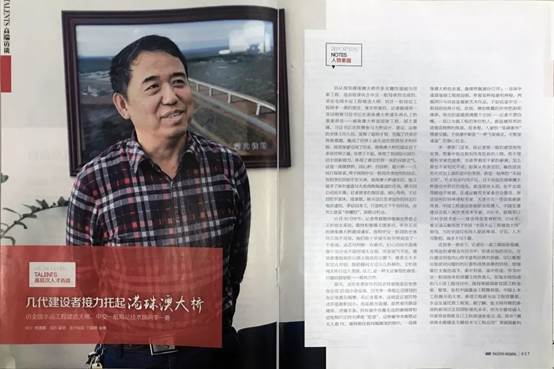

李一勇:他用技術創新為世紀工程插上了騰飛的翅膀

“粵港澳大灣區規劃建設邁出實質性步伐����,港珠澳大橋建成通車?����!?span lang="EN-US">2019年3月5日���,公司建設9年的港珠澳大橋正式出現在國務院總理李克強所作的政府工作報告中�����。孤海鏖戰、堅守伶仃��,公司施工技術人員在時任總工程師��、全國水運工程建造大師李一勇的帶領下���,用諸多創新和攻關����,贏得了廣泛社會贊譽.

近日�,李一勇接受多家媒體采訪,聚焦“超級工程”�,從傳承及創新等各角度談起自己的心路歷程及獨到見解���。

李一勇2005年起任公司副總經理兼總工程師���,主管全局的施工技術���、工程質量和科技進步工作���,2018年5月至今�����,任公司總技術顧問,輔助公司決策有關施工技術和科技研發等��,指導參與國家科技支撐計劃���、重大專項研發����。

下面�,就請大家跟小編一起在采訪稿件的字里行間,一覽大師的風采吧���。

接受《求賢》雜志記者采訪。撰文/周蓮娣�。

記者:港珠澳大橋是世界建橋史上的一個奇跡�����,在這項偉大的工程中,一航局承擔了工程諸多項目內容����,包括島���、隧���、橋�����,被公認是施工任務最重��、施工難度最大、施工創新最多的單位��。作為一航局當時的總工程師��、技術負責人�,您有什么體會���?

李一勇:大橋竣工后我體會最深的是�����,這項工程凝聚了一航局幾代人的努力與拼搏,包括超前準備和超前參與���,有了這些積淀,我們才有勇氣去承擔港珠澳大橋工程的島�����、隧��、橋建設���,才能不負黨和國家的重望�。

可能外人不知道���,早在1995年�����,時任我們局總工程師的范期錦便主持翻譯了日本的《沉埋隧道技術手冊》���,這為我們了解沉管隧道工程施工打開了一扇窗戶����;后來工程技術人員又在范總的要求下收集了《國內外沉管隧道文獻匯集》《沉管法概論》等多種設計及施工文獻資料�。可見����,雖然我們沒有先知先覺,但從二十世紀九十年代開始��,一航局卻有一批有超前意識的人在做準備���,也可以說在為我們的今天做鋪墊�����。

一航局是最早參與港珠澳大橋建設準備工作的�。2004年���,我們便參與港珠澳大橋人工島的設計施工方案以及人工島項目概算的編制�����。2005年10月�,我們組織全局技術骨干赴日本考察了東京灣跨海通道����、明石海峽大橋,并形成了《赴日技術考察報告》,其中的很多關鍵技術都應用到了港珠澳大橋施工中。從2006年起���,我們參與了《港珠澳大橋工程專用施工規范指南》的編寫。2009年11月,再次組織技術人員赴韓國在建的釜山—巨濟跨海通道參觀考察��?����?梢哉f這些前期工作都為我們后續的沉管施工做了充分的技術鋪墊和支撐�����。正因為如此����,我們才有信心和勇氣先后參與了港珠澳大橋工程的珠澳口岸人工島�����、東西人工島、33節全部沉管的安裝工程和主體橋梁CB03標工程,為大橋的建成打下了堅實的基礎�。

俗話說����,機會屬于有準備的人���。我剛才講的這些�����,只想證明一點��,工程施工尤其是超大型工程的施工一定要策劃在先、謀而后動����,也就是說一定要技術先行�����,要知道在某些時候一項技術可能就會成為經營獲得一項工程項目的關鍵所在。

記者:作為一航局的技術負責人����,參與港珠澳大橋這么重大的施工���,當時您感覺有壓力嗎?

李一勇:要說壓力不光在建設港珠澳大橋時有�,干所有工程時都有����。不過�,在我看來壓力不是一件壞事,有壓力才有動力����,有壓力才驅使你把問題想得更多��,解決方法想得更全,換言之就是準備更充分�����,不打無準備之仗�。話說回來,港珠澳大橋不僅對我們��,對世界而言也是超級工程�,可以說我們既沒有可借鑒的經驗,也沒有童話里的神助攻����,只能多動腦多動手多實踐��。說實話,當你全身心投入到某一項工作時��,根本沒時間去想壓力��。在我看來��,但凡天天想壓力的人,什么事情也干不成���。而且我的性格,也是干事越難越有勁,越險越來神�。我相信工程中沒有克服不了的困難和障礙���,也沒有干不下去的工程�����,只要有這種心理準備,只要集思廣益大膽創新�����,壓力就不再是壓力���。事實證明�����,在建設過程中����,對我們的所有壓力都變成了動力�����,所以我得感謝壓力�����。

記者:您想到過這輩子會趕上這么一項偉大的工程嗎,什么時候意識到機會來了?

李一勇:沒有。我1957年出生,1982年畢業于大連工學院水利系港口與航道工程專業�����,然后分到企業�����。二十世紀七十年代出生的人都知道,那時我們剛剛改革開放,經濟發展處在爬坡中,解決老百姓溫飽問題�����,是黨和國家最先考慮的大事���?�?上攵?�,建港珠澳這樣的超級大橋,誰都不敢想���。說實話,干我們這個專業的����,要想有作為出成績���,前提是有國家經濟發展的支撐��,否則就是白日夢。所以�����,我常想自己很幸運�,趕上了中國經濟穩定發展的好時機,趕上了民族振興的節點。很多人都知道��,在伶仃洋上建橋的設想是香港企業家胡應湘1983年提出的���,幾經波折����,直到2009年10月28日���,國務院常務會議才正式批準港珠澳大橋工程的建設,12月15日�����,總投資達720多億元的港珠澳大橋 �,在珠海舉行開工儀式,我記得當時會場兩旁樹立著兩條巨大的標語——“飛架粵港澳��,共贏大發展”����,表達了人們對這座大橋的期盼,現在大橋通車了�����,也是對胡應湘先生的莫大安慰�����。

我意識到自己可能有幸參與到建港珠澳大橋的工程中來��,是2006年一航局作為主要參編單位,接到了《港珠澳大橋工程專用施工規范指南》的編寫任務,那刻心里有底了��,因為不建橋不可能寫指南��,雖然那時國務院還沒正式批準����,但國家建橋的決心已經在路上了

記者:參與建設這項偉大的工程�����,你們有哪些收獲?

李一勇:這也是我一直在思考的問題�����,我總結了幾個“最”�。第一,一航局參與大橋建設最早也最全面��。剛才已經提到�,2004年我們就參與人工島的設計,2006年牽頭編寫大橋施工指南��。建設過程中�,我們也是唯一一家全面參與橋、島��、隧三大核心工程的施工企業�����,而且全部達到優質標準�。第二���,一航局為工程投入的最多����,收獲的成果也最大。我們建設了專用的預制場���;設計制造和購置了各種專業設備��,如專用整平船�、沉管安裝船、4000噸起重船等;投入了大量的資金和人員����。與之相應的,我們獲得的成果也最多,比如僅省部級科技特等獎就有2項,將來還會申報更高等級的獎項�����,涌現出了全國水運工程建造大師����、大國工匠、省部級以上勞動模范及眾多的科技人才���。尤其是培養了一批敢作為有擔當的年輕人�����。大家可能通過不同媒體看到了,雖說我是技術負責人,遇到困難要帶頭迎難而上,但最終落實實施的還是各個項目組的年輕人����,是他們將科學創新變成事實��,他們不怕苦不怕累,勇于擔當不懼挑戰����,可想而知���,通過這次鍛煉與考驗��,他們不僅在技術上也在心理上有了很大的收獲。人才隊伍是一航局的寶貴財富�����,是不可多得的堅實基礎����。第三�����,一航局在未來市場中地位最好��、最有影響力。繼港珠澳大橋之后我們承建的深中通道和大連灣海底隧道工程��,必將引領未來市場��,新設備投入�����、新技術研發、新的人才培養、新的市場培育���,必將助推企業的發展,這些基礎的存在也使我局具備打造更多“升級版”港珠澳大橋的能力。

記者:聽說您現在又轉場到深中通道和大連灣海底隧道建設中����,這兩項工程是港珠澳大橋的升級版嗎��?

李一勇:無論是深中通道工程還是大連灣海底隧道工程,都不可能是港珠澳大橋工程的簡單重復�����,而是在對港珠澳大橋工程成果總結�����、提煉、提高的過程中����,進行分析選擇后為這兩項工程所用�����。實事求是地說,深中通道工程同樣是一項超級工程�,其復雜性和難度絲毫不比港珠澳大橋島隧工程低�����,在某些方面甚至可能比港珠澳大橋島隧工程的難度還要大,對新工藝����、新裝備的需求更為嚴格和迫切��。我們目前的經驗和技術尚不足以游刃有余地支撐深中通道工程����。所以我們現正進行思想方面的準備��,教育大家應該有“如臨深淵����、如履薄冰”的意識��,懂得這項工程對國家對企業的重要意義��。我一直對大家講,世界上任何事情的實施都是風險和機遇并存的����,只要我們參建的每個人都能正確認識這項工程,積極努力地工作����,就一定能高效順利地完成深中通道工程�����,同時也會實現打造“升級版”港珠澳大橋工程的目標。

《中國建設報》報道。撰文/劉志溫�、任旭��。

從“超前眼光”到“宏觀布局”

“港珠澳大橋是一航局幾代人探索與實踐的結晶,得益于超前準備和超前參與���,我們才有勇氣和信心承擔起這項超級工程?��!碧峒案壑榘模畲髱熆倳榻B起公司為這項工程所做的技術儲備���。

超前準備的背后,往往是超前的眼光���。早在二十世紀90年代,時任一航局總工的范期錦便主持翻譯了日本的《深埋隧道技術手冊》��,組織收集了沉管隧道的設計施工文獻����;2005年,李一勇又率隊赴日本考察東京灣跨海通道�、明石海峽大橋�;2009年11月���,他再次組織人員赴韓國在建的釜山-巨濟跨海通道參觀考察����。多次考察的很多關鍵技術都應用到了大橋建設中�����。

在港珠澳大橋項目落地之前��,“李局就已安排港研院就地質監測、鋼圓筒振沉等工作做了大量的研究試驗。在不知道項目在哪里,甚至存在是否有用的爭議時�,做超前的充分準備對拿到并做好項目是至關重要的���?!惫靖笨偣なY健回憶說��。

對于同樣的問題能從更高一層進行前瞻性思考�,是大師不同于普通技術人員之處����。“李局在行業技術發展的方向判斷上眼光獨到,能根據經驗將設想與工程很好地結合起來,從戰略和戰術層面做好研究與實施��?����!笔Y健說��。

眾所周知��,港珠澳大橋人工島島壁結構,最初采用拋石斜坡堤方案。十幾年來,公司持續推進鋼圓筒施工工法創新����,儲備了相對成熟的鋼圓筒振沉技術����。鋼圓筒直徑逐漸從12.5米�、22米增至28米、30米,液壓振動錘也由4錘聯動提升為8錘����、12錘聯動。港珠澳大橋人工島振沉時,李一勇和團隊經多次試驗�����,逐步讓超大直徑鋼圓筒這一國內并無應用先例的工藝變為現實��。

液壓錘用于鋼圓筒打設����,需要足夠能量的振動錘�����。在李一勇組織下�,公司與APE公司聯合研發了振沉系統���,采用8臺APE600振動錘聯動振沉超大型鋼圓筒��?!坝枚啻蟮腻N�、什么樣的錘,李局都會認真分析并進行最后決策��?!敝苎永f。困難面前��,李一勇始終是大家的主心骨�,他帶領專題組進行了無數次研討,按照技術要求解決了各錘主油路壓力���、偏心齒輪組裝精度等多項難題,讓八錘聯動成為可能�����。

港珠澳大橋CB03標橋梁墩臺安裝�,同樣是考驗公司的一大難題�����。墩臺底座位于水下11米處��,其安放止水是首道難關。李一勇率團隊根據人工島快速成島經驗���,在業內首創鋼圓筒圍堰干法施工工藝,即在圍堰內完成墩臺安裝�,使用振動錘整體拔出并周轉使用�����,從而在根本上提高了墩臺安裝的安全和效率。該工藝有效保障了國內首個整體埋置式墩臺�、最終墩臺等安裝任務����,被交通部原總工周海濤贊譽���,為橋梁結構基礎施工開辟了新思路��。

在港珠澳大橋沉管塊石夯平時�����,李一勇提出使用液壓振動錘夯平的設想�。施工團隊參照重錘夯平工藝參數����,進行了對比試驗����,發現液壓振動錘每次夯實面積可達20平方米,是傳統重錘施工效率的幾十倍�,完全達到預期效果��,后續又克服了拋石精度、溜管折疊等難題�����,最終為沉管提供了一個安穩的家���。

“要回答和解決工程實踐中的問題���,但這種創新非一朝一夕之功�,而得益于超前開發。就像是種樹��,前人栽樹�����,后人才能乘涼��。”李一勇認為,很多科技信息的收集、前期謀劃就是栽樹的過程�,當時也許看不到短期效益甚至會失敗�����,但正是這些過程工作為科技開發奠定了基礎,在關鍵時刻起到了強有力的技術支撐�。

深中通道建設中���,為減少拖運船挖泥量�,縮短拖航時間�����,進而減少封航時間,公司正在建造世界首艘自航式沉管運輸安裝專用一體船,其設計方案的逐步完善與落實,便處處考驗著大師的宏觀把握能力���。該船集沉管浮運、定位、沉放和安裝等功能于一體��,建成后將進一步鞏固公司在跨海通道領域的核心競爭力��,具有巨大的經濟和社會效益����?����!靶陆ㄒ粭l從未有過的船���,涉及大量紛繁復雜的工作��。什么時間該推動哪項工作,哪個需要做數模����,哪個需要做物模���,李局都能清楚地列出來���,并推動最終落實���。”工管中心副總經理周延利說��。在更宏觀地把控上,能夠提出問題并加以落實統籌�����,是一種更高的能力����。

“對某項仍處于前沿的技術,是深度開發�����,還是作為技術儲備�����,李局都能做出準確的判斷��。”周延利說��,特別是在大家都看不清摸不透時���,能廓清迷霧����,引領公司科技發展的方向。

從“好奇心”到“守得住”

從2017年開始����,李一勇每月至少都會趕赴一次大連��,參加公司大連灣海底隧道的方案研討?��!霸擁椖孔罱K接頭方案��,正在嘗試不同于港珠澳大橋的方式��。目前模型已經試驗成功,在國內又是一次工藝創新���。”周延利介紹����?�!懊看螀罹侄紩芯恐辽偃膫€方案���,并對上次方案進行深化評比,一步步地向前推?����!?/span>

一步步循序漸進���,穩扎穩打地向前推�,是李一勇始終堅持的科研態度?�!白隹蒲?�,好奇心是動力����,但最重要的是堅持����。一個人技術水平哪怕一天長一毫米,甚至十天長一毫米��,堅持十年就會有巨大收獲���?���!崩畲髱熃洺H绱酥笇Ъ夹g人員。

2015年,由公司主編的《港口工程施工手冊》(第二版)���,經過近十年的修訂編撰,正式出版發行。這本厚達近兩千頁的行業施工指導����,記錄了國內幾乎所有港口建設施工技術的成果與經驗��。作為修訂的主要推動者,李一勇親身示范了堅持執著的工作態度�。

“《手冊》囊括了港口施工的幾乎所有項目�,即便對港口工程知之甚少���,研讀這本書都可基本掌握港口工程��?����!惫靖笨偣ち好然貞浾f。作為行業技術指導書�����,它涉及技術的系統梳理和總結����,數據、公式、結論等表述必須準確嚴謹。有時涉及一個項目,可能要弄通10個項目。編寫時,直接署名的編寫人員就超百人����。“對于多是利用業余時間從事編寫工作的企業單位而言�,編寫全國港口工程的工具書且堅持十年�����,是十分難能可貴的?�!?/span>

“不唯上��、不唯書�����、不唯師、只唯實”,是李一勇的座右銘����,也是他對技術人員的要求�����。工作中,他喜歡以“潤物細無聲”的方式��,將自己的經驗和思想潛移默化地傳授給年輕人�����?!拔宜斫獾闹行乃枷?���,是實干�����。做工程技術的�����,有時會不自覺地落入老師如何講、教科書如何說的窠臼���。如果照搬經驗、迷信權威����,都不足以把工程干好��?!绷好日f���。李大師有想法且勇于表達��,在很多高規格的學術會議上��,即便意見相左甚至可能遭受非議,他也會堅持表達自己的看法���。而很多意見事后證明是正確的,并贏得了同行的尊重���。“李局為人謙和����,愿意和年輕人探討問題����。即使意見不一致���,也不用領導身份‘壓制’你�。討論時����,我們會很放松地表達意見,甚至比較‘放肆’��?�!绷好日{侃��。

“工程技術人員,一個項目干長了或同類項目干多了�,容易懶惰和輕視��,犯想當然和經驗主義的毛病。認真和學習��,是多年來我總結的從事技術工作的準則�����。要做到盡善盡美��,關鍵在能夠堅持?��!绷好日f,由于技術工作有很強的連續性和系統性,年輕技術人員成長成才必須務實。盡管聽起來很常規�,但能將二者堅持下來����,終將有所收獲���。

“路是一步步走出來的���,活兒是一件件干出來的�����。對新鮮事物和科技前沿保持渴求和開放的態度,持之以恒地研究?���!边@是李一勇反復提及的創新秘訣�����。

從“工程技術”到“工程哲學”

工程和哲學,似乎風馬牛不相及。工程強調嚴謹細致����、實事求是���,哲學是智慧之上的智慧����,反映的是駕馭知識天馬行空的藝術能力。但近年來,李一勇將一部分注意力放在工程哲學的研究和思考上�。

“工程技術���,是從無到有創造出一個實體����;工程哲學�����,是發現事物之間存在的內在必然規律,是從方法論的角度認識所處領域的特殊性和特點。工程哲學可以幫助我們更好地找到處理技術問題的方式和方法?��!崩畲髱煼治稣f。于公司而言,做好工程����,不只要做好技術層面創新和發展��,更要做好管理理念和方法論上的探討。做工程���,既需要思維方式創新,也需要經驗積累����、見識���,以及前期準備的預見性���。

哲學思維的辯證思考���,在深中通道西人工島鋼圓筒振沉中得到了驗證���。深中通道S01合同段施工的地質遍布夾砂層����,最厚的地方達8米��,且硬度驚人�����。夾砂層�,足以使鋼圓筒變形乃至破裂,為鋼圓筒打設造成巨大困難��。

苦苦鉆研之際����,香港第三跑道地基加固的DCM技術給了李一勇靈感。他對這一技術進行了逆向研究����,即將原來的軟地質變硬的方法反其道行之�,讓硬地質變軟����。他提出用鉆機深入砂層,人工注入泥漿作為砂礫間的“潤滑劑”并攪拌�����,使施工區域地質更加柔軟��,讓鋼圓筒更容易穿透硬質砂層�,最終首創了DSM技術��,開辟了一種新的思維模式和研究方向����。

“施工技術人員的管理行為,往往是系統思維�,具有哲學的影子���。特別是公司現在很多新領域拓展較廣較快����,原有知識結構不足以提供足夠支持���。哲學思維可在一定程度上為跨界創新提供助力����?����!绷好日f����。

當前���,建筑業�、交通行業等跨界融合的趨勢越來越明顯。“水運工程以及交通行業的發展��,將是水空港路交融的‘大土木’的方向���。我們要跟上并實現與建筑業等相關行業方方面面的融入�����?�!崩钜挥抡f。而在具體管理方式上����,數字化���、信息化和自動化,將帶來更多更大的變化?�!跋?span lang="EN-US">BIM技術���,對設計與施工����、施工與管理以及施工與信息傳遞、人工智能的結合�����,已成為一種發展趨勢��。技術人員必需不斷拓展思路���,適應市場和生存環境的變化��。”

如今����,已經退休的李一勇依然忙碌在科研一線��。港珠澳大橋完工后,他專門撰寫了《關于深中通道工程施工的思考》,對深中通道乃至跨海通道建設進行了深度思考�����。十幾年來���,他牽頭組織編寫了40余本不同領域��、不同專業的技術規范和匯編���?����!拔覀兛偟脼楹笕肆粝曼c東西,我想這就是應有的技術傳承��?����!崩畲髱熑缡钦雇?�。

拓展鏈接

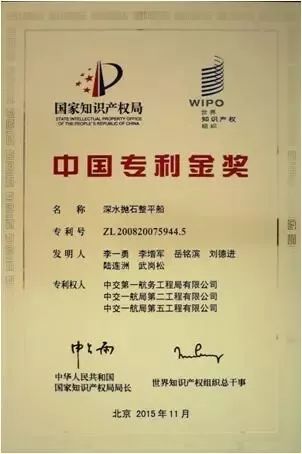

近40年來,李一勇一直從事水運工程施工和科技研發工作����,依托山海關船廠15萬噸船塢工程��、秦皇島港煤四期、五期水工工程、港珠澳大橋工程����、深中通道工程等項目開展了大量新技術��、新工藝、新裝備的研發��;主持了多項科研項目���,取得豐碩的科研成果���,特別是在船塢建設���、翻車機房建設����、離岸深水港建設����、航道整治、外海人工島���、外海橋梁和外海沉管隧道建設、遠海島礁開發建設等方面取得了突破性成果����,填補了我國水運建設領域的多項技術空白����,創造了多項國內施工紀錄�����,使我國水運建設領域中曾經的諸多不可能變成了可能并順利實現�����。他被授予全國水運工程建造大師等數十項榮譽,享受政府特殊津貼專家�����。

轉載自:校友處網站

內容來源:中交一航