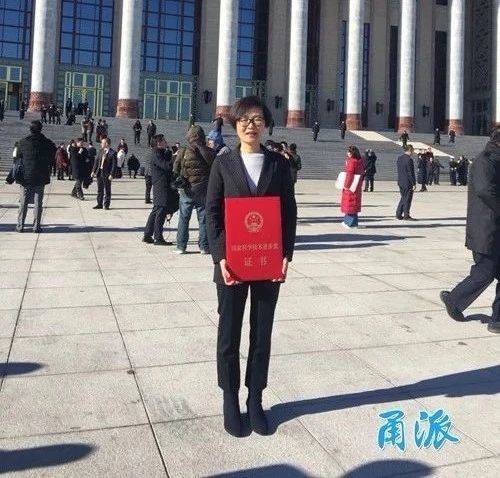

1月8日上午,2018年度國家科學技術獎勵大會在人民大會堂隆重舉行。建設工程學部85級校友吳慧明獲得2018年度國家科技進步一等獎。

吳慧明,浙江開天工程技術有限公司總經理。1985年-1989年本科就讀于我校巖土工程專業,1989年-1992年碩士研究生就讀于我校土木工程專業,2001年獲浙江大學巖土工程博士學位。吳慧明校友是教授級高工,國家級注冊巖土工程師、注冊監理工程師、中國實驗室國家注冊評審員、浙江省資質認定評審技術專家,兼任浙江省高知聯理事、開天浙大濱海和城市巖土新技術梅山中心常務主任、中國巖石力學與工程學會理事、《地基處理》雜志副理事長、浙江省土木建筑學會工程測試分析學術委員會委員等。先后主編《基樁檢測技術與實例》等專著,發表論文50余篇,課題“廣義復合地基理論研究及工程應用”研究成果處于國際領先水平,獲“中國巖石力學與工程學會科技進步特等獎”。吳慧明校友十分關注學校和建設工程學部的發展,獲得學校 “2017校友年度人物”校友成就獎,并在2018年5月來校為建設工程學部研究生作了題為《做個有用的人》的報告。

以下是2018年5月我校校友會對吳慧明校友的事跡采訪報道。

“最好的成長在大工!”

吳慧明出生在江蘇南京。父親是一名數學教師,雖然沒有系統教授子女數學知識,卻給他們“預設”了學習專業,本著“七十年代社會缺啥就讀啥”的原則,三女一子分別就讀了醫療、通訊、土木、計算機等專業。“預設”不分性別,成了吳慧明走進巖土行業的第一步。

1985年,吳慧明考入大工,攻讀土木工程專業巖土方向。八十年代的大工校園到處充滿奮斗的氣息,舉目而見努力的青年學子,吳慧明亦不例外。課堂、圖書館、宿舍“三點一線”的日子成為青春最美的軌跡,也描摹了她與大工深厚的感情。

“母校教會我的嚴謹是這一生最寶貴的財富!”吳慧明不無感慨的說。“那時我們做實驗,全是老師‘一盯一’,想蒙混過關,門都沒有,只要實驗有問題,必須找出緣由”。直到現在,吳慧明還記得測量實驗、電工實驗的場景。當然,也讓嚴謹融入她的骨髓。

嚴謹換來本領,正氣安身立命。“我一直記得副系主任鄭芳懷老師。不是因為他對我好,而是對我們所有人都好。這種好不止傳道授業,更教會我們擁有正氣凜然的大工品格!”吳慧明如是說。“鄭老師從來都是一碗水端平,從學業到生活”。“我最好的成長在大工,它教會了我堂堂正正做人,干干凈凈做事”。今天的吳慧明已成為巖土工程知名專家,在專業領域游刃有余,但她一直認為,這一切都歸功于在大工學會的本領、塑造的品格和堅毅的精神。

1989年,吳慧明本科畢業,保送至我校巖土工程專業攻讀碩士研究生,三年后碩士畢業,成為寧波大學的一名教師、1997年師從浙江大學龔曉南院士攻讀博士學位。當然,也就在這一年,吳慧明教職,創業成立浙江開天工程有限公司,進入工程一線。

“干工程的女人比男人難!”

“我與巖土真是有莫名的緣分,一個女孩子偏偏就喜歡這個行業,又偏巧對它還有靈性”,吳慧明不無調侃的說。“巖土研究很特殊,沒有工程一線經驗就很難進步,雖然在寧波大學教學很不錯,但終歸與我的興趣和夢想差一步”。其實在離開寧波大學前夕,吳慧明所在學院已有意安排她出任學院領導,但還是被她婉言謝絕。

吳慧明的愛人陳浩軍也是大工人,更是她事業最有力的支持者,盡管那時他們已經有了不菲的積蓄和穩定的生活,但為了愛人的夢想還是一同創業打拼。有了愛人全權打理公司業務,吳慧明全心投入工程一線,成為公司里最拼命的一線員工。

父親的“預設”不分性別,吳慧明也從來沒覺得男女有何區別,可工程一線卻因為性別讓她困難重重。在巖土領域工作的女性很少,即使有也大多從事理論研究,像吳慧明這樣直沖一線,一干就是二十余年的女性鳳毛麟角。用她自己的話說“工程不分男女,不會有人因為女性就放棄要求,干巖土工程,女人可比男人難!”

穿上難看的工作服在現場摸爬滾打,無時無刻都要留意現場安全,跳出體制后出現的不穩定,日復一日通宵達旦的工作強度……都在考驗這個執著堅強的女人。“其實,我并不怕專業上遇到的問題”,吳慧明以驕傲的大工學子的身份說,“我最怕的是社會水太深,又沒有人來教”,而無論是工程商談還是公司經營,這又都是不可回避的問題。“適應!再適應!”成為夫妻二人最樸素的堅持,一點點學,一點點改,公司漸漸站穩腳跟。

工程一線二十載,淡泊名利繁花開。直到今天,吳慧明仍然每天都到工地去,親自做勘察,親自做分析。“我就愛待在那。”吳慧明笑著說,“一般來說,巖土領域很難看見一個老博士成天待在工地上吧?偏巧我就是最特別的一個”。二十余年的工程一線經驗讓吳慧明迅速成為行業專家。她主持的“高壓氣溶膠排水固結技術的研究”項目對巖土工程領域的核心基礎理論——排水固結理論進行了重新構建,建立了立體的排水固結系統,整合了巖土、機械、自控、材料等多個學科,在北侖萬人沙灘地基處理等項目上獲得成功應用,被評為“第四屆浙江省巖土力學與工程學會科學技術獎特等獎”,這樣的案例還有很多很多。近五年,她主持完成的基樁檢測項目年均超過300項,累計2000余項,產值數億元,多個項目獲魯班獎、錢江杯、甬江杯等獎項,值得一提的是,舟山連島工程中的金塘大橋主橋墩的樁基檢測達到117米,已是當時國內長度最大的樁基工程。每年,她所從事基坑監測項目都有幾十余項,累計產值超過數千萬元,她做過的技術咨詢項目、設計項目、地基處理項目超過百項,解決技術難題、處理危難工程多個。

“在巖土領域還有很長的路要走!”

務實、勤懇、聰明、堅持……這些特質已成為吳慧明被人稱道的標簽,也由此贏得不少前輩的幫助與支持,博士導師龔曉南院士無疑是其中最受敬仰的一位。巖土工程涉及領域廣,從海洋圍島、石油開發配套、超高層建筑,到地鐵勘測、民房改建,無不需要。但這一領域的理論創新卻乏善可陳,不少解決方案雖來自一線,但缺乏有力的理論支撐,理論探索與創新成為巖土科學家們不懈的追求,龔院士在這么做,吳慧明也在這么做,“潛心研究不循規蹈矩”成了師徒二人最和諧的默契。

吳慧明在巖土工程理論探索與創新領域可謂是火力全開。“很多在一線得出的工程數據,要比在實驗室計算出來的準確得多,因為實驗室里很多假設、邊界條件和模型有時并不符合工程實際,但一線數據缺乏理論支撐,進步很是困難,需要我們以此為基礎深入理論研究,再反饋一線,循環起來。”如此思考的吳慧明,已不再是創業者,更是為巖土工程發展不懈努力的深情巖土人。2017年,夫妻二人新建“濱海巖土工程與地下空間開發利用新技術研究院”,研究院包括巖土工程與新技術研究開發板塊、巖土工程與新材料多學科聯合板塊、先進智能檢測技術與設備研發板塊,及專業人才培養的博士后流動站等四個板塊,希望通過研究院建設,推進巖土工程科研成果轉化速度,打造國內外巖土工程領域的研究最高地,為國家社會發展多做服務與貢獻。

有幸在母校見到吳慧明,她正在與建設工程學部巖土實驗室的師弟師妹們座談交流,分享工程研究的新思路。用她自己的話說,“我是永遠的大工人,在巖土領域我還有很長的路要走,希望能和師弟師妹們一同進步。我也一直在努力,希望能夠把前輩、老師們的科研精神、工程經驗、學術素養學過來,盡早與巖土領域的世界頂級專家對接,深入研究世界最先進課題,做好與國內工程實際的有效互動,為我國巖土工程事業發展貢獻大工人的力量”。

鍥而不舍,金石可鏤,巖土女兒吳慧明正懷揣夢想,執著前行。

(責任編輯:楊永鑫)